Je vous signale que paraît ce mardi 22 décembre 2009 à Paris une tribune signée par moi, dans le quotidien Le Monde (ici ou là). Elle reprend, à quelques phrases près, un texte que j’ai publié sur Planète sans visa il y a quelques jours.

Archives mensuelles : décembre 2009

Ce qu’est une génération politique (un hommage à Pierre Fournier)

Ce long texte a pour moi de l’importance. Mais pour vous ? Nul n’est heureusement obligé de me suivre. Il est clair que la taille de l’objet du délit contredit les usages ordinaires du net, qui se rapprochent comme il se doit de ceux de la télé. On zappe dès qu’un grain de sable se met de la partie. Dès que Michel Drucker annonce sur une autre chaîne l’arrivée de Carla Bruni. J’en suis bien désolé, mais la lecture toute facultative de ce qui suit demande un peu de temps.

Bien entendu, il y a de quoi désespérer. Le dérèglement climatique menace de dislocation nos fragiles digues et barrières politiques et morales. Le monde va réellement mal, plus mal que jamais, semble-t-il. À ce stade, le pire serait de se perdre dans l’un des si nombreux fantasmes mis à disposition par la machine centrale, celle qui produit les images que tant de gens prennent pour la réalité. Il faut, il vaut mieux, je le crois en tout cas, se pencher une fois de plus sur l’histoire.

Je ne sais pas exactement ce qu’est une génération politique, mais je suis sûr que cette notion existe pourtant. Elle n’est qu’une partie de son temps, mais elle l’exprime mieux que bien d’autres définitions. Elle est cette fraction d’un peuple, engagée, qui donne le sentiment, fondé ou non, de donner le la à la société entière. On lui prête le pouvoir d’orienter, d’infléchir au moins, de décider au mieux. De ce point de vue, et pour ne pas remonter à notre cher vieux Mathusalem, la génération politique d’avant 1914 présente un bilan de faillite complet.

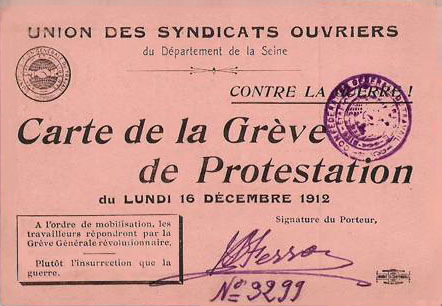

Et pourtant ! Le mouvement ouvrier français d’avant la boucherie était contre la guerre, au point d’organiser contre elle, le 16 décembre 1912, une grève générale. La CGT, seul véritable syndicat, alors proche de l’action directe dite syndicaliste-révolutionnaire, proclamait préférer l’insurrection au carnage guerrier. Regardez par vous-même :

De son côté, la gauche officielle – l’Internationale socialiste, dont était membre la SFIO, ancêtre de nos socialistes – avait, dès 1891, invité « tous les travailleurs à protester, par une agitation incessante, contre toutes les tentatives de guerre ». Certains socialistes, comme Gustave Hervé, appelaient même à la « guerre sociale » contre la bourgeoisie, plutôt que de servir ses intérêts sous l’uniforme. Jaurès, le grand Jaurès, déclarait dans son ultime discours du 25 juillet 1914, peu de temps avant son assassinat : « La politique coloniale de la France, la politique sournoise de la Russie et la volonté brutale de l’Autriche ont contribué à créer l’état de choses horrible où nous sommes. L’Europe se débat comme dans un cauchemar. Eh bien ! citoyens, dans l’obscurité qui nous environne, dans l’incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire, j’espère encore malgré tout qu’en raison même de l’énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n’aurons pas à frémir d’horreur à la pensée du cataclysme qu’entraînerait aujourd’hui pour les hommes une guerre européenne ».

Si vous le permettez, deux choses. La première : alors que la guerre est aux portes, Jaurès n’hésite pas à placer sur le même plan la politique française et les autres. Beau. La seconde : ne se croirait-on pas, au-delà des détails, à Copenhague, au sommet sur le climat ? Quoi qu’il en soit, Jaurès fut, comme on sait, assassiné le 31 juillet 1914, moins d’une semaine après ce discours. À son enterrement le 4 août, qui fut celui d’un monde, le secrétaire de la CGT Léon Jouhaux révéla un formidable revirement, déclarant : « Ce n’est pas la haine du peuple allemand qui nous poussera sur les champs de bataille, c’est la haine de l’impérialisme allemand ».

La messe était tragiquement dite. La CGT se couchait, la SFIO aussi, Gustave Hervé deviendrait un ultranationaliste, et l’Europe mourrait dans les tranchées, préparant malgré elle l’avènement d’un petit caporal nommé Adolf Hitler, et l’autre guerre. Pourquoi remuer de tels souvenirs jaunis ? Parce qu’il le faut bien. La génération politique d’avant 1914 s’est donc montrée incapable de respecter ses engagements prétendument sacrés. Et celle de l’entre-deux-guerres, pourtant née de l’opposition au grand massacre, fut elle incapable de saisir la nature du stalinisme, tache indélébile au front des intellectuels français, et tragiquement impuissante devant la montée du fascisme.

La toute neuve, à peine sortie de ces catacombes en 1944, ardente, généreuse, résistante, héritait pourtant d’un fardeau insupportable. Celui de la question stalinienne, qu’elle dut, volens nolens, porter sur le dos. À tout prendre, et malgré tant d’erreurs et de fourvoiements, elle me paraît être la moins mauvaise de toutes celles qui occupèrent le temps du siècle passé. Elle ne parvint pas à éviter les guerres coloniales, mais elle mit en musique, tant bien que mal, le programme du Conseil national de la résistance (CNR), qui apparaît, dans la situation où nous sommes plongés en cette fin 2009, un miracle de fermeté et de justice.

La suite est moins agréable. Les résistants prirent de la bedaine, et certains d’entre eux – Robert Lacoste ! – n’hésitèrent pas à couvrir et même encourager la torture de masse contre les Algériens, entre 1954 et 1962. Sous la cendre, une nouvelle génération pointait le nez. Celle des années soixante, avec deux branches principales et des rameaux secondaires. La première des branches majeures s’appelle le gaullisme. Nul n’est tenu de le croire, mais Sarkozy y demeure accroché, vaille que vaille. Car c’est ainsi avec les vieux arbres. Les racines en 1942, de Londres à Paris, la mitraillette Sten en bandoulière. Et les ultimes rejets en 2009, sous les applaudissements conjugués de Jean-Marie Bigard et Mireille Mathieu.

Le gaullisme, donc, et les années soixante. Les technocrates au pouvoir, l’industrialisation d’un pays qui résiste mal au rouleau-compresseur. L’anéantissement des campagnes et la création des cités perdues, de Sarcelles à Montfermeil. Le règne de la bagnole et de la spéculation immobilière. Le triomphe de la chimie de synthèse, l’assassinat de Paris. Pompidou. Giscard. Chirac. Une génération, un nouveau pays.

L’autre branche essentielle n’est autre que celle sur laquelle Mitterrand a fait son nid. Un homme qui a toujours été de droite, d’une droite dure et atlantiste, devient le maître de l’opposition officielle en 1971, au congrès de fondation du parti socialiste, ci-devant SFIO. Tous les autres, pourtant prévenus de ce remarquable sens de l’opportunité en politique, suivent d’un seul mouvement. Pourquoi ? Bonne question. Tous. Jospin, l’adversaire épouvanté de la SFIO du temps de l’Algérie. Rocard, le vibrionnant inventeur d’un parti perpétuellement cocu et cocufiant, le PSU. Chevènement, l’ancien partisan de l’Algérie française, devenu plus stalinien que les staliniens. Estier, l’ami de Moscou. Mauroy, le déjà social-démocrate. Quilès, affûteur de guillotines en carton bouilli. Tous. Sans oublier la phalange des amis de la guerre froide. Les Roland Dumas, les André Rousselet, les Louis Mermaz, cette garde rapprochée qui n’a, elle, jamais eu le moindre doute sur les objectifs réels de Mitterrand.

Arrivée au pouvoir, cette génération politique-là aura fait le contraire de ce qu’elle promettait pourtant. Non seulement elle n’a pas rompu avec le capitalisme, mais elle l’a installé dans le moindre recoin, y compris dans les têtes à priori les plus rétives. Elle a vendu la télé, canonisé Tapie, manipulé le mouvement immigré, et bien entendu fait exploser les inégalités sociales. Sur le plan écologique, inutile même de se fatiguer à écrire, car il n’y a rien à dire. Rien. C’est-à-dire tout : au moment où l’action volontaire et collective nous aurait tant aidés, la gauche regardait à la loupe binoculaire la carte électorale. Quant aux staliniens, déjà profondément social-démocratisés, ils trouvèrent en Mitterrand un maître dans l’art du go. Ils pensaient encercler au moment même où l’autre les enserrait jusqu’à les étouffer. Le 10 mai 1981 ? Un orage sur Paris, suivi de tant d’années d’hiver.

Parlons rameaux et radicelles. Mai 68. Le même arbre, au fond les mêmes bourgeons, mais en musique s’il vous plaît. Le pire : Geismar, Glucksmann, Sollers, July, Kouchner. Tous ayant été staliniens, à des titres divers, tous finissant dans la caricature de leurs caricatures d’il y a quarante ans. Je préfère ne pas même insister. Le meilleur : Krivine, Bensaïd et ces milliers de jeunes qui pensèrent de bonne foi s’attaquer aux bonne causes. Et qui se trompèrent. Sur les causes. Sur les moyens de la confrontation. Quoi qu’il en fût, mai 68 est le rejeton de la culture politique née dans les années 60. De cet après-guerre sans rivages où l’individu imposait d’autant plus facilement ses droits supposés qu’il jouait ainsi le rôle dévolu par la machine. Car ne rêvez pas : la production de masse des objets avait besoin de jeunes gens audacieux, ingénieux, inventifs et même révoltés. Il fallait quelqu’un pour conduire la caravane publicitaire de la marchandise pour tous et pour chacun. Fondamentalement, essentiellement, le capitalisme de 1968, qui l’ignorait bien sûr, avait besoin de changement cosmétique et bruyant. Il en eut pour son compte.

Reste la critique écologiste. Oui, à qui appartient donc celle-là, si elle existe seulement ? Vous allez me trouver bien dur, mais je place sans hésiter le mouvement associatif et le mouvement politique incarné par les Verts dans le même sac, l’attachant à la traîne de 1968. Je crois, sans esprit de provocation, que les deux sont, dans leur plus grande masse, une queue de comète des événements du printemps 68. Avec le recul – je reconnais que tout est bien plus simple avec le recul -, que peut-on dire des associations écologistes et de protection de la nature ? Petit un, elles sont apparues parce qu’une jeunesse combative se mettait enfin de la partie. Auparavant, avant 1968, n’existaient qu’une poussière de sociétés savantes, et qui le seraient restées sans les barricades. Des sociétés savantes. Une poussière.

Petit deux, la jeunesse de 68 se mit à construire des huttes et des niches à partir desquelles, pensait-elle, on pourrait sauver cette nature qu’on savait menacée. Mais la pensée restait prise dans la glu d’un paradigme qui n’a pas dit son dernier mot quarante années plus tard : le progrès. Le développement. Les supermarchés. L’industrie nucléaire. Le produit intérieur brut. La croissance. L’économie. En refusant de sortir du cadre imposé par les droites et les gauches, en refusant d’assumer la rupture avec ce monde, les Frapna, Bretagne Vivante, WWF, Amis de la terre, Greenpeace ont fini par lui donner raison. Ce monde avait raison sur le fond, et ses critiques n’entendaient le réformer qu’à la marge, dans la forme extrême que prenaient les pollutions les plus évidentes, comme les marées noires. Les associations, dès lors, ne pouvaient, tôt ou tard, que se trouver intégrées au processus de la destruction en cours. Elles se croyaient différentes, elles n’étaient – hélas – que complémentaires.

Quant aux Verts, ce mouvement né officiellement en 1984, il est l’héritier en droite ligne d’un des legs les plus détestables de 1968. C’est-à-dire ce mélange d’individualisme petit-bourgeois et d’hédonisme que symbolisent si bien la « bataille » pour le haschisch et celle pour le mariage gay. Je prends la précaution de dire que je suis pour la dépénalisation totale des usages du shit, et que le mariage homo ne me pose pas davantage de problème que l’autre. Je le précise, à toutes fins utiles. Mais pour le reste ! Je sais qu’il existe quantité de militants formidables chez les Verts. Je le sais, car je les ai rencontrés. En nombre. Mais je sais que leur parti n’exprime rien d’autre qu’une douillette contestation franchouillarde du monde réel. J’assume : franchouillarde. Oh certes, vous trouverez toujours un communiqué sous la pile, qui condamne tout ce que vous voulez, et son contraire.

Certes. L’un des derniers que j’ai lus m’a d’autant plus saisi qu’il parlait de viande et de biocarburants, sujets auxquels j’ai consacré deux livres. Que disait le communiqué des Verts du 8 décembre 2009 ? Que « deux dérives doivent être particulièrement combattues pour lutter contre le changement climatique : la surconsommation de viande, d’origine industrielle, et les agrocarburants industriels ». Je devrais m’écrier : hourrah !, car je ne doute pas d’avoir joué mon rôle dans cette tardive prise de conscience. Mais je ne le peux. Car ce communiqué n’est hélas qu’un chiffon de papier. Rien d’autre.

Je sais bien que certains de vous me trouveront plus injuste encore que sévère. À ceux-là, je poserai une question : où sont leurs campagnes ? Où ? Écrire un communiqué prend trois minutes, et démontre aux naïfs que, décidément, rien n’échappe à la sagacité du parti. Mais veuillez plutôt me citer une mobilisation authentique et populaire, depuis vingt-cinq ans que les Verts existent, sur un thème vraiment central. Allez, je vous aide, en vous proposant quelques exemples : l’ours, le climat, le loup, le nucléaire, la maison passive, la surpêche, l’élevage industriel, les biocarburants, l’amiante, la qualité des eaux douces, les pesticides, l’agriculture biologique, la forêt, le Rwanda, le barrage chinois des Trois-Gorges et ses turbines made in France, etc, etc.

Vingt-cinq ans d’existence, des dizaines de millions d’euros dépensés, mais aucun mouvement d’envergure jamais suscité. Est-ce bien normal, alors que tant de milliers d’heures ont été gaspillées pour des postes, des conflits de personnes, des causes subalternes ? Est-ce bien normal ? Je perdrai mon temps et le vôtre en rappelant tant d’épisodes que nous ne sommes plus que quelques-uns à savoir, et qui ne serviront plus à personne. Mon sentiment peut aisément se résumer : les Verts n’auront servi à rien. À rien d’autre qu’à mimer l’action tout en restant sur place. Ils n’auront pas même été capables de nouer des liens durables avec cette frange d’intellectuels critiques qui ne demandaient que cela. Avez-vous entendu parler d’un seul colloque marquant son temps, qui aurait été organisé par les Verts ? Contemporains de la crise fantastique et oppressante de la vie sur terre, ils n’ont rien su mener, rien su élever, ni su inventer. En revanche, oui, ils ont des sénateurs.

Une autre voie était possible, mais elle n’a pas été suivie. Elle ne fut parcourue que par une poignée de valeureux et d’inconscients. Je mets au premier rang d’entre eux, à jamais, Pierre Fournier l’inflexible. Cet homme unique, né en 1937, mourut hélas très jeune, en 1973. Il avait eu le temps, dans Hara-Kiri hebdo, puis Charlie-Hebdo, dans La Gueule ouverte enfin, de formuler une critique fondamentale de l’industrialisation du monde. Je feuillette en ce moment même Y en a plus pour longtemps, un livre paru après sa mort, qui reprend des articles sélectionnés par l’ami Roland de Miller, oui, celui de la Grande Bibliothèque de l’Écologie.

Formidable Fournier ! Je vous offre une citation, qui vous fera comprendre qu’il était loisible de se battre autrement qu’il ne fut fait. Mais jugez plutôt : « Autrefois, pour empêcher les rats de bouffer les récoltes, les paysans des Alpes et de Scandinavie se crevaient la paillasse à construire d’admirables petites maisons de madriers empilés, hermétiquement closes d’une architecture aussi parfaite que les habitations japonaises traditionnelles sur lesquelles il fut de mode, il y a dix ans, de se pâmer. Aujourd’hui, ces greniers devenus inutiles sont retapés à mort par des banlieusards qui les aménagent avec goût pour y passer les vacances, et les semences de céréales sont conservées de manière rationnelle par enrobage au méthyl mercure. Lequel, entraîné par les eaux de ruissellement dans les lacs et les mers, se concentre dans le plancton, les coquillages, les crustacés, les petits poissons, les gros poissons, les animaux nourris de farine de poisson, les œufs, le lard et la margarine “végétale” à tel point que la France est obligée d’admettre comme “inoffensive” la dose de 0,7 ppm de mercure dans l’alimentation, dose 15 fois supérieure à celle tolérée par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), mais rassurez-vous, les contrôles sont extrêmement sévères et l’on vous jure que cette dose, multipliée par 15, qui couvre largement les besoins de l’industrie française, n’est jamais dépassée ».

Lisez, relisez, et encore une autre fois. Moi, je ne m’en lasse pas. Il existait une autre voie que celle de l’acceptation de l’empoisonnement universel. Qui passait par le combat, ce gros mot qui fait claquer les dents de toutes les rosières de notre mouvement écologiste officiel. Est-il possible d’en sortir ? Est-il encore possible d’imaginer une génération politique autre que toutes celles, si semblables, qui tiennent la parole publique ? Je ne sais, je suis seulement certain que si l’on espère y parvenir, il faudra rompre. Les amarres. Non sans état d’âme, non sans crainte, non sans regret. Mais rompre, oui ! car aucune autre voie ne s’offre à nous. Tenez, encore quelques lignes de Fournier, qui datent, elles, d’avril 1969, dans Hara-Kiri hebdo :

« Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s’engendrent les unes les autres en répétant toujours la même chose, l’homme est en train, à force d’exploitation technologique incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui mais pour toutes les formes de vie supérieures qui s’étaient jusqu’alors accommodées de sa présence… Au mois de mai 68, on a cru un instant que les gens allaient devenir intelligents, se mettre à poser des questions, cesser d’avoir honte de leur singularité, cesser de s’en remettre aux spécialistes pour penser à leur place. Et puis la Révolution, renonçant à devenir une Renaissance, est retombée dans l’ornière classique des vieux slogans, s’est faite, sous prétexte d’efficacité, aussi intolérante et bornée que ses adversaires. »

Fournier, ce frère.

Le jour d’après (Copenhague, Hulot, Sarko)

Je ne souhaite pas, en ces moments effarants, me montrer sarcastique. Cela serait facile, cela serait surtout indigne. La conférence de Copenhague a échoué, d’abord pour la raison qu’elle ne pouvait pas réussir. Le plus éprouvant, à mes yeux critiques en tout cas, aura été de voir comment les écologistes officiels ont tenté de maintenir, jusqu’au bout, l’idée que tout était affaire de bons sentiments et de volonté.

Ce serait bien, d’un certain côté, mais comme c’est totalement faux, une telle vision ne sert en définitive qu’à enfumer les opinions et désarmer l’opposition. L’embrouillamini devient tel que plus personne ne semble comprendre quoi que ce soit au réel. Pourtant, et je l’ai dit, et je l’ai écrit, et je ne suis ni devin ni génial, ce qui était en jeu est le principe même de l’organisation du monde. Autrement dit son industrialisation désormais pleine et entière, en tout cas jamais aussi étendue qu’aujourd’hui.

Tenter d’obtenir des mesures chinoises et indiennes n’était que chimère et faux-semblant. Pourquoi ? Mais vous le savez ! Notre niveau de vie et de gaspillage repose sur l’échange entre nos réacteurs nucléaires, nos turbines et nos parfums d’une part, leurs jouets, leurs ordinateurs, leurs vêtements en coton, leurs innombrables objets programmés pour la benne d’autre part. Produire ces saloperies ne peut, mécaniquement, qu’augmenter de façon inouïe les émissions de gaz à effet de serre. Mécaniquement. La prolifération de marchandises est le moteur de la crise climatique. Et nous ne cessons, dans les faits, de plébisciter ce modèle sans avenir. Sarkozy, Obama, Hu Jintao, Manmohan Singh sont absolument d’accord pour que la production de choses inutiles augmente encore, encore, encore. Le reste n’est que billevesée.

Les associations présentes à Copenhague ont rivalisé de mots emphatiques pour parler de cette funeste conférence. Honte, désastre, catastrophe, tragédie, entre autres. Je veux espérer, contre une certaine évidence, que Greenpeace, le WWF, FNE, les Amis de la terre et les autres trouveront, dans ces circonstances extrêmes, la force de changer de route, radicalement. Car lorsqu’on a répété sur tous les tons, pendant des mois et des années, que Copenhague était le rendez-vous de la dernière chance, le moins qu’on puisse attendre est un bilan courageux. La stratégie suivie par les ONG françaises depuis le Grenelle de l’Environnement a lamentablement échoué.

Tous les acteurs en conviendront-ils ? Je vais garder pour moi mes doutes, car sait-on jamais ? Je ne peux pourtant vous laisser sans signaler les propos d’un certain Nicolas Hulot. J’ai déjà dit de nombreuses fois ma sympathie pour cet homme, qui a trouvé la force de beaucoup (se) changer à l’échelle de sa vie. Je maintiens, comme l’on dit. Il reste que les quelques mots lancés à la suite du fiasco planétaire de Copenhague me semblent – voyez comme je suis parfois mesuré – absurdes et déplacés. Après avoir jugé le résultat de la conférence « affligeant et consternant », il a aussitôt ajouté : « La diplomatie française, avec (le président) Nicolas Sarkozy et (le ministre de l’Ecologie) Jean-Louis Borloo, a été en pointe. Ils ont fait leur boulot. Quand ça ne va pas, il faut le dire mais quand ça va, il faut le dire aussi ».

Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais pour ce qui me concerne, je bouts intérieurement. Qu’a donc fait Sarkozy en dehors de ses moulinets habituels ? Queud, rien, nib. Je dois hélas rappeler, car l’oubli vient vite, que Sarkozy avait fait d’un accord contraignant le signe obligatoire d’un succès de la conférence. Il ajoutait même que la France ne voulait pas d’un « accord au rabais » à Copenhague (ici). Exactement ce qui a été fait. Ce qui n’empêche notre Monsieur national de proclamer : « C’est un accord positif, car il engage la communauté internationale ». Jusqu’où ira-t-on dans la destruction du propos public ?

Les prochaines semaines seront très importantes, on s’en doute, pour le mouvement écologiste français. Certains groupes, poussés par un tropisme dont la cause est entendue, continueront à jouer le jeu politicien de Sarkozy et de ses amis. Ils poursuivront leur rôle de rabatteurs de voix écologistes pour le premier tour des présidentielles de 2012, l’obsession de notre maître. Et les autres, peut-être, admettront qu’il faut refonder un mouvement pour lequel Copenhague sonne et sonnera comme un glas. Attendons. Espérons.

Daniel Cordier le magnifique

À propos du désastreux Sommet sur le climat de Copenhague

Je me permets de commencer par un coup de bâton : il est vain d’espérer convaincre la majorité, puis de mettre en place un gouvernement convenable. Non, nous n’arriverons pas à ce résultat, quoi que nous fassions, et cette route est comme barrée loin devant nous, ad vitam aeternam. Deux crises, au moins, se mêlent de manière indissoluble. D’abord, bien entendu, la crise écologique, qui englobe tout le reste, et nous menace du pire. Ensuite, une crise très secondaire, mais aux effets immédiats dévastateurs, qui est celle de la représentation, de la démocratie. Je me sens tout à fait démocrate, mais je vois bien que le système imaginé il y a un peu plus de deux siècles n’a plus aucun avenir.

Et j’affirme tranquillement qu’on peut aimer la liberté et juger que notre manière de représenter l’intérêt général a fait son temps. Car elle a fait son temps. N’est-elle pas totalement incapable d’affronter les menaces qui pèsent désormais sur la vie elle-même ? Que peut-il y avoir de plus important que la fertilité du sol, la stabilité du climat, la préservation des dizaines de millions de formes vivantes – différentes – qui existent encore ? Oui, quoi ? TF1, un discours de l’occupant de l’Élysée, une publicité pour Free ? Restons sérieux. Le monde s’enfonce dans un chaos qui fait redouter l’effondement, et nos politiciens pensent à leur brushing du soir, et aux élections de mars prochain. Ridicule ? Infernal.

Mais bien entendu, sans nous mêmes, sans notre soutien permanent, sans notre constance à soutenir leurs jeux les plus stériles, ils ne tiendraient pas le manche, et nous ne serions plus les humains versatiles, capricieux et fantasques que nous sommes. Car nous sommes cela, je pense qu’il est inutile de se faire des illusions à ce sujet. Le 26 avril 1944, le maréchal Pétain se rend à Paris, pour la première fois depuis qu’il est le chef de cet État d’opérette – sinistre – que fut Vichy. La controverse n’a pas cessé depuis. Combien étaient-ils à l’acclamer place de l’Hôtel-de-Ville ? En vérité, peu importe. Car ils étaient encore très nombreux, quatre mois avant que le général de Gaulle n’arrive dans une ville libérée autant qu’exultante. En septembre 1944, malgré quatre années d’anéantissement national et de privations, un sondage de l’Ifop révélait que 58 % des interrogés ne souhaient pas qu’on infligeât une peine quelconque à ce vieux salaud. Cela (me) fait réfléchir.

Par bonheur, je suis en train de lire un récit fascinant, le mot n’est pas trop fort, bien que galvaudé. Il s’agit de Alias Caracalla, de Daniel Cordier (Gallimard). Je précise par précaution que si l’on n’a pas des lumières sur la période qui court de 1930 à 1945 – au moins -, sa lecture n’est pas aisée. Qui est Cordier ? Né en 1920, dans une famille bordelaise plutôt riche, il baigne dans une culture politique royaliste, antisémite, fasciste. Militant de l’Action Française, admirateur frénétique de Charles Maurras, il ne rêve que de détruire la République et d’en fusiller, éventuellement lui-même, les chefs.

Le 17 juin 1940, il écoute la radio dans la maison de Pau où il habite en compagnie de sa mère et de son beau-père, lui-même violemment maurassien. Les Allemands ont percé les défenses françaises, Paris est occupé, la débâcle est complète. À la radio, Pétain réclame ce 17 juin les conditions d’un armistice, véritable coup de poignard dans le dos des Anglais, jusqu’ici nos alliés. Cordier monte à sa chambre, et se met à pleurer, comme dans la comptine. Cet ultranationaliste, qui misait tant sur le Maréchal, le voit désormais pour ce qu’il est : un épouvantable traître. Et il s’embarque in extremis sur un rafiot qui quitte Bayonne au moment où les troupes nazies arrivent.

La seule chose que Cordier sait, c’est qu’il lui faut combattre ceux qu’il appelle sans façon les Boches. Sa valeur suprême s’appelle la France, la France éternelle. Le navire, finalement, ne gagne pas comme attendu l’Afrique du Nord, mais Londres. Cordier fait partie des deux ou trois cents (très) jeunes pionniers du mouvement gaulliste naissant. Vous avez bien lu : deux ou trois cents. Et le livre, déjà fort instructif, devient passionnant. Aussi étrange que cela paraisse, nombre des volontaires de ce périlleux An 1 de la résistance militaire anti-allemande sont de jeunes fascistes. Des ennemis de la République, qui s’indignent, comme Cordier lui-même, de toute allusion favorable à la gauche, de tout semblant d’accommodement avec la démocratie.

Je suis obligé de passer sur les événements. Cordier suit un entraînement militaire de très haut niveau, qui dure deux années, puis il est parachuté en France, où il devient le secrétaire particulier d’un homme qu’il ne connaîtra, dans la clandestinité, que sous le nom de Rex. Ce n’est qu’après la guerre que Cordier apprendra que Rex n’est autre que Jean Moulin, chef de la résistance en France, mort après sa capture par les Allemands. En 1942, quand il se met au service de Rex, Cordier est encore dans les vapeurs nationalistes et chauvines. Par extraordinaire – j’ignore s’il a tenu un journal, je sais qu’il a mené un travail acharné d’historien -, Cordier parvient à nous présenter ce temps sous la forme d’un éphéméride, jour après jour, donc, avec une infinité de détails et de dialogues. Ce n’est pas un vieil homme – Cordier va sur ses 90 ans – qui raconte, mais un jeune, qui vit. Et c’est pure merveille. Cordier se débarrasse peu à peu, couche après couche, sous nos yeux mêmes, de son bagage raciste et fasciste. Il devient un démocrate. Il devient un ennemi de la dictature. Il devient ce qu’il aurait eu tant de mal à être dans d’autres circonstances : un homme libre.

Voici une première nouvelle, prodigieuse, chargée de tous les espoirs du monde : il est possible de changer. De devenir meilleur. Plus généreux. Plus humain, et en profondeur. N’est-ce pas réellement magnifique ? Mais Cordier nous administre une autre leçon, aussi belle que terrible. Il est probable que la France de 1942 à 1944 – environ 40 millions d’habitants , ne comptait pas plus de 300 000 résistants, dont un certain nombre, disons inefficaces. Autrement dit, dans un pays vendu au pire du pire – le nazisme -, où l’on traquait les Juifs jusque dans les greniers avant de les envoyer vers la mort, grâce au concours empressé de nos flics et de nos gendarmes, la quasi-totalité de la population regardait ailleurs.

Regardait ailleurs ? Cela ne vous rappelle rien ? Chirac, oui Chirac avait déclaré au Sommet de Johannesbourg, en 2002 : « Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs ». Et, ma foi, en cette occurrence en tout cas, n’avait-il pas raison ? Mutatis mutandis, je crois que la crise écologique nous place dans une situation qui rappelle, de loin certes, celle de juin 1940 à Londres. Il est inutile, sans intérêt, sans espoir de penser qu’il faut convaincre 64 millions de Français de changer de mode de vie. Chacun sait qu’il se passe quelque chose de fou, mais la plupart préfèrent s’occuper de leurs affaires personnelles. Et cela continuera.

Et cela continuera. La responsabilité qui repose sur les refusants, et qui ne sont pas encore des agissants n’en est que plus écrasante. Il faut tout endurer, serrer les dents, serrer les rangs, et préparer le moment où, enfin, peut-être, tout basculera. Si ce jour se produit jamais, il va de soi que les premiers à se lever, les premiers à dire un Non ferme et retentissant, seront aussi les oubliés de la fête. C’est une règle, une loi sociale qui ne se démentira pas. Ceux qui triompheront, si triomphe il y a finalement, seront les mêmes que ceux qui nous crachent au visage aujourd’hui. Car eux savent tout du fonctionnement réel du monde, alors que nous nous contentons de sa partie rêvée, enchanteresse, bouleversante et risquée.

Je vous le dis comme je le pense : les combattants de la vie sont seuls. Les véritables écologistes sont seuls par force, et le resteront, et n’auront jamais droit, dans le meilleur des cas, qu’à une poignée de mains entre deux portes. Et alors ? Oui, franchement, et alors ? Ceux qui se lèvent aujourd’hui et se lèveront demain le font et le feront parce qu’ils sont mûs par un mystérieux appel des profondeurs. Pourrions-nous faire autrement ? Serais-je capable de ne pas écrire ce que j’écris ici ou ailleurs ? Évidemment, non. Je ne mérite, vous ne méritez aucun avantage, pas le moindre remerciement. Vous êtes ? Alors soyez.

J’ajoute un dernier point tout provisoire. Nous sommes encore dans un moment d’accumulation des forces. Ce qui nous attend sera incomparablement plus difficile. Il faudra, un moment ou l’autre, mettre en jeu notre monde personnel, des équilibres chèrement payés, des situations, des bonheurs peut-être. Il est donc bien trop tôt pour dire qui fera partie de la petite bande de notre Londres à nous. De notre 18 juin à nous. Je serais bien stupide, pour ce qui me concerne, de prétendre que j’en serai. Dans ce domaine, comme dans l’amour, il faut des preuves. On verra donc. On verra bientôt. De ce point de vue, Copenhague n’a pas de sens particulier. Ou plutôt, si : cette conférence prouve qu’il nous faut suivre un autre chemin. Solitaire ? Nous n’avons pas le choix.

Paroles, paroles, paroles (bonbons et chocolats à Copenhague)

J’ai déjà largement dit ce que je pensais de la conférence sur le climat de Copenhague (notamment ici), et n’y reviens pas, sur le fond en tout cas. L’affaire, ce 16 décembre, tourne au carnaval, la fête en moins. Et l’on entend des bureaucrates français, pourtant largement responsables de ce qu’il faut bien appeler un bordel, et un bordel mal organisé, faire comme s’ils n’y étaient pour rien. Je pense à l’incomparable Brice Lalonde, ambassadeur – sic – de Sarkozy sur place, déclarant : « Je suis un tout petit peu soucieux, car il reste tellement de travail à faire. Je crains un nouvel incident, parce qu’alors on aurait du mal à conclure ». Je pense à Pierre Radanne, ancien patron de l’Ademe, officiellement écologiste mais grand admirateur de la criminelle voiture indienne Nano : « C’est plus que mal barré cette histoire. C’est vraiment parti en vrille total ».

Reste la forme prise par les événements, qui me stupéfie jour après jour un peu plus. De très nombreux représentants d’ONG s’obligent à prendre leur rôle au sérieux, comme si cela signifiait quelque chose que d’être physiquement proche des soi-disant négociateurs. Exceptionnellement, je ne vais citer personne, car je n’aurai bientôt plus aucun groupe à critiquer, au train où vont les choses.

Allons, parlons tout de même de l’un d’entre eux, et je m’en tiendrai là. Je peux me tromper, mais je crois que Greenpeace a joué un rôle éminent, voici plus de vingt ans déjà, dans l’émergence d’une culture très éloignée de la nôtre. Comment la définir ? Une culture boy-scout ? Le culte bon enfant de l’accord, fût-il éphémère et trompeur ? Le goût des belles photos et des sourires sur icelles ? Le besoin de justifier l’usage de fonds considérables récoltés par le désormais fameux fundraising ? Je ne sais. Je crois que cette soupe est épaisse, et qu’elle mélange de nombreuses influences. Le résultat est en tout cas évident : les ONG accompagnent désormais les conférences mondiales du début à la fin. Avez-vous remarqué ? Quel qu’en soit le résultat, elles repartent à l’assaut comme si de rien n’était. Chaque rendez-vous est décisif, et chacun est raté, mais cela ne doit pas entamer le moral des troupes, car une machine, aussi petite soit-elle, est une machine. Elle doit avancer.

Je songe à l’exemple donné par l’Union européenne ces derniers jours. En ce 16 décembre 2009, il reste le seul signe concret, tangible d’un engagement contre la crise climatique. Pour Sarkozy notamment, l’enjeu africain est de taille. Il lui faut montrer, quoi qu’il arrive, que la France est aux côtés des pauvres de ce Sud-là. Et on voit donc la diplomatie française se déhancher sans trêve pour faire accroire que nous serions prêts au moins à un accord entre le continent noir et l’Europe, poussée dans le dos par la France. Cela donne lieu à des promesses qui ne résistent pas à une minute d’analyse. Exemple, tiré du Parisien : « Voilà une annonce qui devrait faciliter les négociations au sommet de Copenhague (…) Les pays de l’Union européenne ont décidé vendredi de verser une aide aux pays pauvres de 7,2 milliards d’euros sur trois ans, en 2010, 2011 et 2012, pour les aider à faire face à l’impact du réchauffement climatique. La contribution globale de la France sera de 1,26 milliard d’euros, a précisé Nicolas Sarkozy (ici) ».

D’autres journaux ont raconté la même chose, rapportant ce qui n’est rigoureusement qu’une proclamation, visant un simple effet d’annonce qui aura atteint son objectif. 7,2 milliards d’euros. Mazette ! Seulement, de quoi s’agit-il vraiment ? Selon le blabla, de « mettre en place des économies faiblement polluantes ». Ça veut dire quelque chose ? Non, rien. D’abord, parce qu’il n’y a rien de plus vague. Ensuite, parce que « mettre en place » des économies signifie en creux qu’elles ne le sont pas. Et en tout état de cause, un projet aussi immense que celui-là commanderait des aides incomparablement supérieures.

Mais ce n’est pas tout. Car en réalité, ces 7,2 milliards d’euros sont un mélange d’aides déjà programmées et d’autres qui ne le sont pas. Le budget de l’aide au « développement », de longue date vicié par d’innombrables ruses comptables, sera pour partie pris en compte. Et ce n’est pas moi qui l’affirme, mais ce bon bougre de Premier ministre suédois Fredrik Reinfeldt, qui préside pour le moment l’Union européenne. L’aide globale de 7,2 milliards d’euros, a-t-il déclaré, est « un mélange d’argent déjà programmé et d’argent frais ». Combien y aura-t-il, à l’arrivée, d’argent « frais » ? Nul ne le sait, mais nul ne le saura jamais. Car enfin, pensez-vous sérieusement qu’en 2011 – par exemple -, un journal français accordera un titre de “une” au fait que l’Afrique n’a pas reçu l’argent promis à Copenhague ? Y croyez-vous ?

Reste la question sempiternelle de la corruption. Dans les systèmes kleptocratiques sans État qui sont majoritaires en Afrique, à quoi servirait de toute façon une aide passant par les canaux habituels du soi-disant « développement » ? À remplir les poches des ministres en place et celles de leurs clans respectifs. Ne pas écrire cette évidence serait manquer du respect élémentaire dû aux peuples d’Afrique, paysanneries en tête. Car ces dernières, qui seront fatalement soumises aux effets du dérèglement climatique, ne verront pas la queue d’un euro d’aide. Toute l’histoire postcoloniale le clame sur tous les tons, et l’heure n’est plus aux songe-creux. Ou l’on veut aider les peuples du Sud à lutter vraiment contre les désastres qui approchent, et en ce cas, il faut imaginer des coalitions sans aucun précédent chez nous, qui permettent de bousculer notre jeu politique délétère autant qu’impuissant. Ou il vaut mieux encore se taire.

Oui, se taire. Le spectacle lamentable offert à Copenhague par tant de gens pourtant estimables me lève le cœur. Quoi ? Continuer à croire dans la supercherie de mots cent mille fois répétés, aux effets cent mille fois constatés sur le terrain ? Il m’arrive de me demander si notre masochisme de petits-bourgeois du Nord a une limite. Et je dois avouer que je n’en suis pas sûr.